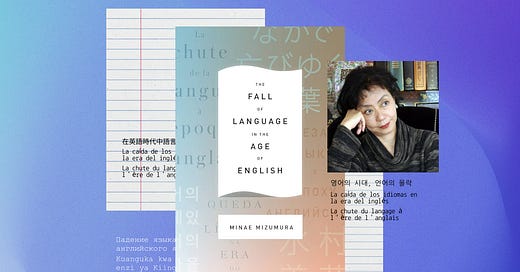

Sobre “The fall of language in the age of English” (La caída de los idiomas en la era del inglés) de Minae Mizumura

⚠️ Antes de empezar, algunas notas:

Este es un comentario sobre un libro originalmente escrito en japonés que leí en su versión traducida al inglés. Según mis investigaciones, el libro aún no existe en español. Si es que me equivoqué, ruego que me corrijan y puedo incluir links a la edición en español.

Todas las citas utilizadas en este texto son de la edición en inglés. Fueron traducidas por ChatGPT y luego editadas por mí. Las citas originales no tienen fragmentos en negritas. Cualquier sección en negritas fue destacada por mí.

Este texto incluye mi visión y mis comentarios sobre el libro. No constituye un análisis académico ni profesional. No tengo estudios ni en literatura ni en periodismo. Sólo me gusta leer.

Más allá de asistencia en las traducciones y en parte de la investigación, este texto está íntegramente escrito por mí. No hay partes escritas con inteligencia artificial.

Ahora sí.

He invertido tanto tiempo y esfuerzo en este libro, que ya no puedo decir que no me gustó. Me hizo pasar hartas rabias y me sacó varias canas verdes, pero creo que sumando y restando, quiero empezar diciendo que este libro me pareció extremadamente interesante. Aprendí mucho y me dio la oportunidad de pensar en cosas en las que nunca lo había hecho. Y aunque la autora dice muchas cosas cuestionables, me parece importante destacar el mérito que tiene el haberse animado a discutir los temas que trata.

Primero un poco de contexto: ¿quién es Minae Mizumura?

Es una escritora japonesa nacida en 1951. Una de las características que la distingue especialmente de otros escritores japoneses, tanto personalmente como a su obra, es que cuando tenía 12 años su familia se fue a vivir a Estados Unidos. Allí creció, pasó gran parte de su juventud, fue al colegio y la universidad, pero, de acuerdo a sus propias palabras, siempre se sintió un poco fuera de lugar y lo único que quería era volver a Japón.

Parece ser que, mientras crecía, sintió con mucha fuerza el choque entre Japón, el idioma japonés y “occidente”, o quizá más bien el occidente que representa la cultura gringa y el inglés norteamericano. En el libro ella cuenta que quería huir del inglés lo más posible, y por eso de niña se refugió en leer una colección de libros clásicos japoneses y de mayor decidió estudiar francés, en vez de cualquier otra cosa que hubiese podido tener relación con el inglés.

Cuando era adolescente, me sumergí en novelas japonesas clásicas de la era moderna, un conjunto de libros que mi tío abuelo le regaló a mi madre para que sus hijas —mi hermana y yo— los leyéramos, no fuera que olvidáramos nuestra propia lengua. En la universidad, y luego en el posgrado, incluso me tomé la molestia de especializarme en literatura francesa como una forma de seguir evitando el inglés.

The Fall of Language in the Age of English. P. 29. Edición Kindle.

Al final, es una mujer que ha pasado toda su vida, tal y como dice en el libro: “Condenada a reflexionar sobre los idiomas” y también, posiblemente, contrastando permanentemente esa parte de su experiencia gringa con su experiencia japonesa. Por eso quizá no es tan sorprendente que terminara escribiendo “The Fall of Language in the Age of English” (La caída de los idiomas en la era del inglés), cuyo título original es en realidad “When the Japanese Language Falls: In the Age of English” (Cuando el idioma japonés cae: en la era del inglés): un libro que reflexiona en torno a lo que implica la actual hegemonía del inglés en el mundo y en la literatura.

¿En qué consiste “The fall of language in the age of English”?

Yo describiría este libro como un largo ensayo. El libro también considera varios repasos históricos, que constituyen parte importante del libro, pero aún así diría que es principalmente una obra de opinión.

Algunos de los repasos históricos que el libro incluye

Un repaso por la historia de los idiomas, la lectura y la escritura en Europa.

Un repaso por la historia del japonés y la literatura japonesa.

Un repaso de cómo y por qué el puesto de “el idioma más dominante del mundo” pasó del francés al inglés, y cómo y por qué otros idiomas también alcanzaron posiciones privilegiadas parecidas (por ejemplo, la tríada inglés, francés y alemán).

Un repaso de cómo la historia del desarrollo de los idiomas es también la historia del acceso a la alfabetización y luego a la democracia.

Un repaso por la forma en la que se construyen los llamados “idiomas universales”, los “idiomas nacionales” y su distinción de los “idiomas locales”. Para esto, se basa en el libro “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism" (Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo) de Benedict Anderson.

Creo que estos repasos históricos fueron mi parte favorita del libro. Aunque no son descripciones profundas y este no es un libro de historia, sirven un montón como una introducción para personas que no saben mucho al respecto (yo). Me llevé un montón de sorpresas que disfruté mucho.

Algunas de las sorpresas que me llevé a raíz de los repasos históricos

Que la nobleza rusa aprendía a hablar en francés antes que en ruso.

Que el japonés, a pesar de tomar prestados tantos elementos del chino, tiene una estructura gramatical completamente distinta. Y que, es más: en términos de estructura, el chino se parece más al inglés y al español que al japonés. El chino, el inglés y el español son idiomas con estructura sujeto-verbo-objeto. Por ejemplo: Yo como pizza = I eat pizza = Wǒ chī pīsà. El japonés y el coreano, en contraste, tienen una estructura sujeto-objeto-verbo: Yo pizza como = Watashi wa pizza wo taberu = Naneun pijareul meogeoyo.

El rol que tuvo Corea en el surgimiento del japonés: si no entendí mal, como que Corea “adelantó” parte del proceso de “traducción” del chino. Así, cuando llegó a manos japonesas, pudo convertirse mucho más rápido en japonés. Parte de lo que ayudó mucho fue que el coreano sí tiene una estructura más parecida a la del japonés que la del chino. Esto me llamó especialmente la atención porque, en general, todavía existe un desprecio muy feo de parte de las personas japonesas hacia los coreanos, especialmente en la gente japonesa más vieja.

“The fall of language…” como un libro de opinión

Aunque el libro incluye muchos repasos históricos que parecen bien informados y convincentes, como decía antes, este es principalmente un libro de opinión. Y las opiniones de Mizumura no son suavecitas. Se puede intuir un poco el tono de sus ideas con el título del libro, en español, “La caída de los idiomas en la era del inglés”. Mizumura tiene una visión severa y un poco catastrófica.

Cuando el libro se lanzó en Japón, generó mucha polémica, y creo que puedo entenderlo un poco. Critica a un montón de gente: a los angloparlantes nativos, a los franceses, al sistema educativo japonés, a las personas japonesas comunes y hace muchos juicios de valor. También, este libro está escrito por una mujer, y Japón sigue siendo un país muy machista, así que tener a una mujer haciendo ese tipo de declaraciones sumó al escándalo y no faltaron unos cuantos personajes repugnantes que la mandaron a callarse, por mujer, lo que a su vez hizo todavía más ruido (y qué bueno). Otros la trataron de elitista, de conservadora, de desquiciada, pero también hubo varias personas que estuvieron de acuerdo con ella.

Lo que es yo, encuentro bacán que como mujer japonesa se animara a expresar su opinión con fuerza y discutiera los temas que se tratan en el libro. Creo que son relevantes y que deberían conversarse más. Estoy de acuerdo con algunas de sus opiniones y críticas, pero tengo que decir que también estoy de acuerdo en algunas de las críticas de sus detractores: a mi también me queda la impresión de que Minae Mizumura es una mujer conservadora, elitista y bastante esnob.

Dicho esto, procedo con la parte más sabrosa del libro: las opiniones.

Los comentarios y las opiniones de Minae Mizumura en “The fall of language…”

Creo que el libro surge de una idea muy valiosa y con la que estoy muy de acuerdo: el inglés es actualmente una lingua franca como nunca antes se había visto en la historia. Es un idioma extremadamente poderoso y las personas que podemos utilizarlo disponemos de una herramienta que nos da muchos privilegios. Esto también implica que los hablantes nativos de inglés nacen con una ventaja importante.

Hasta acá vamos muy bien y creo que no es difícil imaginar que, dado el poder de países como Estados Unidos, o de personas angloparlantes que son básicamente dueñas del mundo, la hegemonía del inglés tiene que tener consecuencias. El problema más grande, en mi opinión, es que Mizumura se entrampa mucho en “hablar inglés en sí”, sin aludir al rol del capitalismo y el poder económico en el protagonismo que hoy tiene el inglés y haciendo varias declaraciones complicadas en el proceso.

Pero ya voy a ahondar en eso, espérenme un cachito. Primero, quiero contarles cuáles son las tesis principales de Mizumura. Otras personas podrán tener otra visión, pero yo logro distinguir, principalmente, las siguientes dos tesis en este libro:

Actualmente, el inglés es el idioma más poderoso del mundo y eso está haciéndole daño a todas las literaturas escritas en otros idiomas.

La literatura japonesa está en decadencia porque el japonés está en decadencia y la culpa es básicamente de: la izquierda japonesa, la gente japonesa y la hegemonía del inglés.

Para partir (dice la que lleva ya 1.500 palabras escritas) voy a tratar de dar los argumentos de Mizumura para cada tesis, y después voy a hacer mis comentarios.

Tesis 1: “Actualmente, el inglés es el idioma más poderoso del mundo y eso está haciéndole daño a todas las literaturas escritas en otros idiomas”.

Creo que no es necesario argumentar demasiado el tema de que el inglés sea el idioma más poderoso del mundo. Mizumura lo argumenta, pero yo no tomé notas de eso y no quiero ir a buscarlas así que me tendrán que perdonar. Pueden explorar el libro por su cuenta si es que desean encontrar esos argumentos, aunque creo que basta salir a la esquina y leer la palabra “sale” en vez de “oferta” para tener una idea.

Respecto a cómo la hegemonía del inglés estaría haciéndole daño a la literatura, los argumentos de Mizumura parecen ser los siguientes:

Existen muchos más lectores de inglés que lectores en cualquier otro idioma (sumando angloparlantes nativos y personas que utilizan el inglés además de su propio idioma) y, por eso, quienes puedan hacerlo, van a preferir escribir en inglés por sobre cualquier otro idioma.

En el caso de las personas que saben inglés, además de su idioma materno, existe el peligro de que empiecen a tomarse más en serio la literatura escrita en inglés. Si esto pasa y empiezan a querer leer libros en inglés sin traducir, implica que ignoran su propia literatura local. Esto, a su vez, desmotivaría a las personas que son capaces de escribir “literatura de calidad” en idiomas que no son inglés.

En el caso de las personas cuyo idioma materno es el inglés, Mizumura cree que ya no están tan interesadas en leer traducciones al inglés de obras originalmente en otros idiomas.

Tesis 2: “La literatura japonesa está en decadencia porque el japonés está en decadencia y la culpa es básicamente de: la izquierda japonesa, la gente japonesa y la hegemonía del inglés”.

La parte de “la literatura japonesa está en decadencia” es, en mi opinión, uno de los comentarios más complicados del libro porque su forma de argumentarlo es un poco imprecisa. Yo no soy experta en ensayos ni en argumentación, pero si bien casi cualquier comentario puede ser subjetivo, me parece un poco menos subjetivo decir “la literatura japonesa ya no tiene relevancia internacional” v/s “la literatura japonesa es demasiado juvenil, inmadura y hay puros libros malos”. Lamentablemente, los argumentos de Mizumura son más bien del segundo tipo. Y peor, al principio del libro, Mizumura explica que encuentra innecesario explicar por qué, según ella, la literatura japonesa estaría en decadencia.

Es un poco enredado pero les cuento: en la versión original del libro en japonés, el primer capítulo del libro terminaba así, y Mizumura explica por qué:

[…] Luego concluyo con las siguientes palabras, que fueron eliminadas de la traducción porque están dirigidas específicamente a lectores japoneses:

“Este libro fue escrito para quienes, en momentos de soledad, se preocupan en silencio por el futuro de la literatura y la lengua japonesa. Está dirigido a quienes piensan que lo que se escribe hoy en japonés es, en última instancia, poco relevante, pero que desearían —con una mezcla de desesperanza y resignación— que al menos más personas leyeran la literatura japonesa escrita en aquellos años en que realmente merecía ese nombre.”

Limité a los posibles lectores de la versión original a aquellos que compartieran mi sentido de crisis, liberándome así de la necesidad de justificar mi poco generosa afirmación sobre la literatura japonesa contemporánea. El sentimiento de que la lengua japonesa está “en decadencia” es, de hecho, tan ampliamente compartido entre los amantes de la literatura japonesa moderna que me pareció que no requería explicación.

The Fall of Language in the Age of English. P. 9. Edición Kindle.

Luego explica que, ya que el libro iba a ser traducido e iba a ser leído por persona que posiblemente no estaban al tanto de las circunstancias literarias japonesas, trató de hacerlo un poco distinto. De explicarse un poco mejor. Pero:

Al principio intenté usar este prefacio a la edición en inglés para explicar mi consternación y frustración, pero pronto abandoné el intento. Explicar habría requerido entrar en muchos detalles, ocupar varias páginas y poner a prueba la paciencia del lector. En su lugar, decidí reescribir sustancialmente el capítulo final para describir el desorden lingüístico y cultural en el que nos encontramos los japoneses, y esbozar —en términos comprensibles para lectores extranjeros— una posible forma de salir de él.

The Fall of Language in the Age of English. P. 10. Edición Kindle.

Así que nada. No explica mucho. En el capítulo final que menciona, en la edición en inglés, Mizumura principalmente hace los siguientes comentarios que, supongo, son sus argumentos para explicar que la literatura japonesa está en decadencia:

En Japón ya no existe un canon literario.

Ya nadie lee ni aprecia a los “escritores clásicos” (Mizumura nunca define concretamente cuáles son esos escritores, pero por otras cosas que dice infiero que se refiere a los escritores más populares de Japón a nivel global, casi todos prolíficos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como Sōseki, Kawabata, Tanizaki, Fukuda, y Ōe).

En los colegios japoneses no se leen libros completos.

En Japón no se está escribiendo “literatura seria”.

Otro punto importante es su consideración de que “el japonés (el idioma en sí) está en crisis”. Para esto sí tiene varios argumentos, en mi opinión, relativamente claros. Al final, gran parte del libro y de las referencias históricas que hace son un poco el gran argumento. Creo que me va a costar un poco explicar esta parte, pero lo voy a intentar. Según entiendo, los principales motivos por los que el japonés estaría en crisis, según Mizumura, serían:

El japonés actual está raro (“raro” fue el mejor adjetivo que se me ocurrió, ustedes escojan uno mejor después de leer la explicación). El japonés, como idioma, ha sufrido varios cambios “oficiales” a lo largo de su historia (dictados por las fuerzas dominantes de la época), lo que ha generado una gran distancia entre los lectores actuales y las obras literarias más antiguas. Por dar un ejemplo muy burdo, pero para explicar a qué se refieren estos “cambios” y esta “distancia”: si el japonés cambió en el año 1000, significa que todas las personas nacidas posterior a ese año, no pueden leer con comodidad todo lo que se escribió antes del año 1000. En el caso de Japón, el idioma cambió “oficialmente” varias veces. El último cambio pasó hace muy poco: después de las segunda guerra mundial, tipo 1950. Por esas fechas se estableció el japonés que se usa actualmente. El problema es que los escritores “más reconocidos” de Japón (los que mencioné un poco antes) escribieron sus grandes obras previo a este último cambio, lo que significa que hoy, si bien no imposible, es más difícil para las personas japonesas acceder cómodamente a los libros originales de esos autores, a menos que las obras originales se editen a un japonés “más actual”.

Estos últimos cambios lingüísticos habría sido motivados por: la izquierda japonesa (que rechazaba todo lo anterior al horror de la segunda guerra mundial), las fuerzas de ocupación estadounidenses (que puro querían que el japonés fuera más fácil pa poder dominarlo mejor) y el ministerio de educación japonés (que habría estado excesivamente influenciado por la admiración a las tendencias lingüísticas “occidentales”).

Estos cambios no solo habrían generado una brecha lingüística entre las grandes obras japonesas v/s los lectores de hoy, sino que también habrían disminuido el potencial del japonés para construir “obras literarias valiosas” (como que estos últimos cambios habrían “corrompido” el idioma).

Mizumura también considera que las personas japonesas comunes no aprecian lo suficiente su idioma, no les parece lo suficiente “digno” y valoran mucho más “lo occidental”. Además, el japonés se estaría llenando de palabras que vienen del extranjero y que, al adaptarlas al japonés con katakana, terminan resultando confusas e incomprensibles (el katakana es el alfabeto japonés que se usa para escribir palabras extranjeras, un ejemplo que menciona Mizumura es “free market” v/s “flea market”, el primero significa “libre mercado” y el otro “feria de las pulgas”, pero en japonés ambos se dicen フリーマーケット, “furii maaketto”).

El problema que tengo con los comentarios y las opiniones de Minae Mizumura

Bueno y ahora viene la parte en la que me desahogo.

Primero, quiero decir que no voy a hacer muchos comentarios sobre lo que Minae Mizumura dice sobre Japón, la literatura japonesa y el japonés. Tengo algunas ideas al respecto y quizá las puedo compartir en otro momento, pero este texto ya está siendo suficientemente largo, y en realidad me parece que no tengo suficiente conocimiento al respecto. Yo no soy japonesa y mi japonés aún es demasiado débil. No puedo acceder a las obras originales. No puedo conversar en japonés con suficientes personas japonesas. No tengo idea de los sentimientos que dominan en las escenas culturales japonesas.

Con lo que quiero empezar es con el que, a mi juicio, es la falta más grande del libro: Mizumura sobre-estima el poder del inglés en sí y no le da suficiente crédito a lo que básicamente produjo que el inglés adquiriera su rol actual: el poder económico de países angloparlantes.

La falta de crédito al modelo económico

No sé si la forma en la que el inglés llegó al lugar en el que está hoy es tan relevante para los argumentos de Mizumura. Al final, lo importante para esta discusión pareciera ser que el inglés ES el idioma más dominante del mundo hoy y da un poco lo mismo cómo. ¿Pero da realmente lo mismo? No digo que Mizumura piense esto, pero me molesta que, habiendo escrito un libro tan complejo y tan completo, no incluyera pero es que ninguna alusión al rol del poder económico en uno de los temas más importantes del libro: los desequilibrios de poder que existen entre idiomas.

Para ilustrar el desequilibro de poder entre idiomas, Mizumura da varios ejemplos. Tres de ellos son:

En una parte del libro, Mizumura discute la época en la que el francés fue el idioma dominante del mundo. Da el ejemplo de su mamá, que creció en esa época, y cómo ella podría haber tenido la posibilidad de leer la historia de una chica francesa y sentirse identificada con ella, ambas en su experiencia de chicas jóvenes, pero la chica francesa (en ese punto de la historia) jamás leería el libro de una jóven japonesa con la que sentirse identificada. Esto porque existían muchos más japoneses que supieran hablar francés, que franceses que supieran hablar japonés.

En otra parte, Mizumura habla del caso de un economista polaco: Mickal Kalecki. Él habría dicho cosas fundamentales para el campo de la economía en una especie de paper, pero nadie lo pescó. Tiempo después, el economista inglés John Maynard Keynes habría dicho algo muy parecido en su libro “The General Theory of Employment, Interest and Money” (La teoría general del empleo, el interés y el dinero) con el que se habría vuelto muy importante en el campo. Según Mizumura, Kalecki trató de insistir en que algunas ideas del libro él ya las había dicho antes, y tradujo su paper a francés para llegar a más personas, pero otra vez nadie lo pescó. Al final, las ideas de John Maynard Keynes habrían pasado a la historia y a Kalecki lo conoce solo su mamá. En palabras de Mizumura: “El pobre de Kalecki se hizo conocido como un académico que no escribía en inglés”. (P. 138).

Este último, si bien no es un ejemplo concreto, creo que igual sirve como uno. En el libro, especialmente en el último capítulo, Mizumura insiste en cómo resulta imposible volverse un contribuyente relevante del mundo académico si no se escribe en inglés. En el caso de los académicos japoneses: estarían condenados a escribir en inglés, o a ser completamente ignorados a nivel internacional en japonés.

Todo esto que dice Mizumura es verdad y es bacán que lo cuestione. Pero le falta referirse a algo que, en mi opinión, es demasiado importante: los problemas que describe en estos casos no se solucionan sólo empezando a escribir en inglés porque el problema no está realmente en el inglés, sino en POR QUÉ estamos todos hablando inglés.

Saber inglés no soluciona todos los problemas

En el caso del primer ejemplo, el de la chica francesa v/s la chica japonesa, que también podría ser fácilmente el caso de una chica angloparlante v/s una chica que habla cualquier otro idioma, incluso si la chica japonesa pudiera hablar y escribir francés (o inglés), la posibilidad de que el libro llegara a manos de la chica francesa (o angloparlante), en mi opinión, no aumentan dramáticamente porque el origen del desequilibro de poder, en este caso, no es realmente el idioma.

Voy a re-contextualizar el ejemplo, para generar menos confusiones y explicarme mejor (espero). El ejemplo de la chica francesa v/s la chica japonesa está dado en un contexto en el que el francés era el idioma dominante y Japón tenía un desarrollo económico inferior al de Francia, así que armemos un ejemplo actualizado con una chica de Estados Unidos y una chica de Chile. Si ambas chicas escriben un libro sobre sus vidas, el que sus respectivos libros lleguen a la otra está mediado por fuerzas mucho más grandes que el idioma que dominan. Una de ellas es el poder económico.

Si la chica estadounidense es pobre y racializada, por mucho que sea una angloparlante nativa, es muy improbable que su libro llegue a manos de la chica chilena. Por la forma en la que está escrito, un “inglés de persona pobre”, es posible que las industrias editoriales más grandes y poderosas, inherentemente clasistas, no lo consideraran apto. La chica estadounidense no tendría contactos para que su libro llegara a publicarse y mucho menos traducirse para ser vendido fuera de Estados Unidos. Por otro lado, si la chica chilena tiene plata, podría haber recibido una educación de excelencia, haber creado una gran red de contactos, e incluso sin saber nada de inglés, sus textos podrían llamar la atención lo suficiente para ser publicados en Chile por una editorial grande y luego, gracias al respaldo de la editorial grande, dar el salto a ser traducido al inglés, lo que le permitiría a la chica estadounidense leer el libro.

Después, en el caso del académico polaco, seguro que si hubiese escrito en inglés habría tenido más posibilidades de éxito, pero nada habría quitado el hecho de que era un economista polaco, de Polonia, un país con poco poder económico y por ende poca atención internacional. Ah, pero si Kalecki hubiese tenido amigos con plata, quizá la historia habría sido distinta.

En el caso de los académicos japoneses, es verdad, si escriben en japonés, solo otros académicos japoneses van a poder prestarle atención a sus ideas, y si escriben en inglés, es posible que sí logren llamar la atención a nivel global. Pero eso no es únicamente gracias a su dominio del inglés, sino a que también Japón, si bien ya no es una potencia económica, tiene suficiente poder económico para ser considerado relevante a nivel internacional.

Si un académico chileno, polaco, vietnamita, o nigeriano escriben sus ideas, ya sean académicas o literarias, en inglés, sin importar el excelente dominio del idioma que tengan, si no tienen plata, les va a seguir costando muchísimo adquirir relevancia internacional. Y las posibilidades de acceder a esa relevancia internacional van a ir aumentando solo en la medida de que puedan ser respaldados por personas, organizaciones o países con más poder económico.

En la misma línea de mi idea “el poder económico es más relevante que el idioma que hablas”, me parece que Mizumura construye una idea monolítica de las personas angloparlantes, y las pone a todas en la misma posición de privilegio. Por un lado, es verdad que saber inglés es un privilegio, sin duda alguna. Pero también, existe una clara diferencia entre ser un angloparlante nativo de la India, con un angloparlante nativo de Inglaterra, con un angloparlante nativo de Australia, con un angloparlante nativo de Filipinas. Todos son angloparlantes nativos, pero la relevancia que sus obras van a poder adquirir a nivel internacional no van a estar mediadas únicamente por su dominio del inglés o sus habilidades, sino también, de forma muy significativa, por el poder económico de sus países, de sus familias y de las personas con las que se relacionen.

Los números no son todo

Otra cosa que me molesta es que Mizumura reduzca la motivación para la creación literaria al número de personas que pueden leerte. Ella hace mucho énfasis en esto e insiste, por ejemplo, en que si Sōseki viviera hoy (a Mizumura le gusta mucho hacer esos “ejercicios de imaginación”) no querría escribir en inglés, dadas las “precarias condiciones del japonés” y dado el “reducido número de lectores” que existen en japonés v/s en inglés.

Mientras escribo esto, eso sí, tengo que admitir que yo igual cuento con un privilegio importante: mi idioma materno es el español, que es el segundo idioma más hablado del mundo. Todos quienes escribimos en español podemos ser leídos por muchísimas personas. Si bien la posibilidad, una vez más, está mediada por muchos otros factores además del idioma que hablamos, especialmente nuestro poder económico, la posibilidad existe, incluso con lo diferentes que son nuestros españoles, dependiendo de la región del mundo en la que vivamos.

Cuando leía a Mizumura quejarse tanto por el tema del número de hablantes de inglés en contraste con el número de hablantes de japonés y cualquier otro idioma (nativos + bilingües), e insistía en que las personas dejarían de escribir en sus propios idiomas y empezarían a escribir en inglés, me daba una rabia. Pienso que la creación literaria, como cualquier creación artística, es emocionalmente compleja, como también lo es la forma en la que nos relacionamos con los idiomas en los que podemos expresarnos. Pienso en mis propios sentimientos, como persona bilingüe: escribir en inglés se siente extremadamente distinto a escribir en español.

Quiero contar una historia para ilustrar un poco la complejidad emocional que implica el uso de idiomas distintos: mi abuela es polaca, pero ya lleva cerca de 60 años viviendo en Chile. Más allá del acento que se le nota cuando habla, su español es perfecto. A ella le gusta mucho leer y ha leído y disfrutado cientos de libros en español. Un día, hace unos años, descubrió que existían los libros digitales y nos pidió a mi mamá y a mi que la ayudáramos a conseguir libros en polaco. Así que le compramos una tablet, navegamos en algunas plataformas de e-books polacos, y le compramos algunos libros. La primera vez que mi abuela pudo volver a leer un libro en polaco fue paloyo. Mi abuela es una mujer muy dura, muy exigente y rara vez se la ve satisfecha con algo, mucho menos contenta. Pero después de leer su primer libro en polaco en años (el que además se tragó en como 24 horas), estaba TAN contenta. Nunca la había visto así. Decía que leer en polaco se sentía extremadamente distinto, que realmente podía sentir las emociones de los personajes, que casi podía oler y saborear lo que se describía, que era como estar ahí mismo.

La historia de mi abuela es de lectura, no de escritura, pero creo que ilustra mi punto. Ahora que vivo acá en Japón, he tenido la oportunidad de conocer y conversar con personas de muchas partes del mundo que también pueden hablar y escribir en varios idiomas, y he podido confirmar con ellos que existe un vínculo emocional distinto con cada idioma que sabes. La frase “soy una persona distinta en [idioma 1] y en [idioma 2]” se repite mucho.

Y con el uso de cada idioma viene también un grupo de personas con las que nos podemos comunicar. Conexiones distintas que podemos establecer. El potencial de entendimiento mutuo es distinto. Las ideas, los sentimientos y las experiencias que se comparten entre personas que hablamos en español son distintas a las ideas de las personas que hablan inglés. De cierta forma, cada idioma implica su propia “cultura colectiva”, y esa cultura colectiva también es relevante a la hora de decidir en qué idioma escribir.

Es por todo esto que reducir la motivación de los escritores al número de personas que pueden leernos, me parece frío y reduccionista: hay mucho más que eso.

Es verdad que yo no estoy en los zapatos de Mizumura ni en los zapatos de alguien a quien solo las personas de un territorio en específico pueden leer en su idioma materno, pero no creo que la creación literaria funcione de esa forma. Quizá estoy equivocada y si alguien tiene una visión distinta, le invito a que por favor la comparta conmigo.

El elitismo y los juicios de valor de Minae Mizumura

Otro punto que me molestó un montón mientras leía este libro es que está lleno de juicios de valor vacíos como: “literatura de calidad”, “prosa seria”, “literatura juvenil”, “buenos escritores”, “un idioma hecho y derecho”, etc. Lo peor: en ningún momento los define. Al final, casi cualquier comentario puede ser subjetivo, así que no es la subjetividad lo que más me molesta. Lo que me molesta es que sean comentarios que no significan nada. ¿Qué significa “un buen libro”? Sin definirlo, algo “bueno” v/s algo “malo” podría significar un sinnúmero de cosas distintas para cada persona del planeta tierra.

Hay una parte que me dio un poco de risa: Mizumura insiste en decir que la literatura japonesa es “a major literature”, que en español podría traducirse como “una literatura importante”. Para demostrarlo o ilustrar su relevancia, hace referencia al número de palabras que hay escritas sobre literatura japonesa en una enciclopedia de Inglaterra v/s el número de palabras que escritas sobre la literatura de otros países:

A partir del 8 de noviembre de 2013, la Encyclopedia Britannica cuenta con una entrada sobre “Literatura japonesa” que consta de casi 13,400 palabras. (En comparación, las literaturas mongola y lituana tienen entradas de aproximadamente 2,300 palabras y 600 palabras, respectivamente).

The Fall of Language in the Age of English. P. 102. Edición Kindle.

La literatura japonesa tiene reconocimiento internacional, eso es verdad. Y a mi me gusta mucho. Pero me dio mucha risa que su estándar para ilustrar la relevancia de la literatura japonesa fuera el número de palabras que se incluyen en una enciclopedia británica. ¿Qué clase de autoridad tiene esa enciclopedia? ¿Qué me importa a mí lo que diga esa enciclopedia? ¿Quizá Mizumura quería hacer énfasis en la relevancia de la literatura japonesa para el mundo angloparlante? No tengo idea, pero me pareció un poco ridículo. Considerando que incluso dentro del mismo mundo angloparlante existen otras enciclopedias y otro tipo de instituciones que podrían otorgar distintos tipos de valor a distintos tipos de literatura de acuerdo a los criterios que ellos mismos establezcan.

Aprovechando que hablé de “instituciones con autoridad”, quiero tocar el tema de la autoridad. Mizumura parece muy preocupada de que existan organismos que se encarguen de determinar qué tiene prioridad para ser leído y qué no. A Mizumura le urge mucho que exista un canon literario en Japón que guíe las lecturas de las personas japonesas (el que, en mi opinión, sí existe, pero ella dice que no), que la literatura japonesa pueda ser parte del canon internacional, y en el capítulo en el que habla del rol del internet en la literatura y en los idiomas, insiste en que debería existir una jerarquía para determinar qué es lo que debe leerse con más urgencia, en medio del océano de contenido que existe hoy.

Como en las bibliotecas de otros idiomas nacionales, la mayoría de los elementos que ingresen a la biblioteca en inglés a través de Internet probablemente no serán más que “chats” o “conversaciones”. Sin embargo, la biblioteca en inglés, al ser la biblioteca de un idioma universal, será consultada por buscadores de conocimiento de todo el mundo. De ahí la necesidad imperiosa de desarrollar un sistema de clasificación con el máximo rigor, de un orden completamente distinto al de un simple concurso de popularidad. Tal sistema de clasificación deberá renovarse constantemente; por lo tanto, también deberá surgir un sistema de clasificación de sistemas de clasificación.

The Fall of Language in the Age of English. P. 229-230. Edición Kindle.

De la cita anterior, quiero destacar la parte en la que dice “de un orden completamente distinto al de un simple concurso de popularidad” para hablar del siguiente tema que me enoja: Mizumura tiene una visión muy despectiva del criterio de las personas comunes y hace varios comentarios en los que cuestiona la calidad de los libros populares, por el mero hecho de ser populares.

Teóricamente, un libro que se convierte en un fenómeno global podría tener cualquier nivel de calidad. Incluso podría ser una buena obra literaria. Pero lo más probable es que deje mucho que desear, ya que, para generar tal frenesí, debe llegar precisamente a aquellas personas que no tienen el hábito de leer. La imagen de pilas y más pilas de libros superventas cuyo valor en el mercado supera con creces su valor intrínseco hace que los lectores exigentes sientan, de forma visceral, el fin de la literatura.

The Fall of Language in the Age of English. P. 222. Edición Kindle.

El siguiente fragmento también es horrible.

Como resultado, aunque la poesía indígena puede florecer, la prosa a menudo no logra alcanzar un nivel de sofisticación lo suficientemente alto como para satisfacer a los verdaderamente cultivados.

The Fall of Language in the Age of English. P. 245. Edición Kindle.

Hay una parte, también, en la que ¿pareciera mostrarse en contra de escribir usando el lenguaje de forma parecida a como se usa al hablar?

El estilo es la simplicidad misma. “Uno debe escribir como ve y siente; por lo tanto, incluso quienes no han leído mucho también pueden escribir”: esa es la visión del lenguaje que sustenta la ideología de la lengua nacional. Esa concepción del lenguaje termina por llenar el mundo de naderías, aunque a veces también permite que un niño con una mente hermosa produzca una joya.

The Fall of Language in the Age of English. P. 216. Edición Kindle.

La parte de “llenar el mundo de naderías” (en inglés “flooding the world with pap”) me persiguió caleta mientras leía el libro. ¿Qué clase de comentario culiao esnob es ese? ¿Y qué es es eso de buscar satisfacer a “los verdaderamente cultivados”? ¿Quién chucha son los “lectores exigentes”? Oh, las ganas que me dieron de zamarrear a esta señora.

No sé si es necesario entrar a explicar por qué este tipo de declaraciones me parecen nefastas. Creo que es posible distinguir entre arte que te gusta y arte que no, arte que te satisface y arte que no, arte que te parece que tiene relevancia global y arte que no. Incluso creo que es posible emitir los juicios: “creo que esto es sí es arte y esto no”. Pero de ahí a buscar imponer esas apreciaciones, que es un poco (según yo) la esencia de la construcción de un canon, me incomoda profundamente. Me sabe a fascismo. Me parece fundamentalmente horrible que alguien o algo más busque imponerle a personas qué tipo de arte deberían apreciar.

Es verdad que los sistemas de jerarquización son necesarios, porque no hay suficiente vida para leer ni ver ni acceder ni experimentarlo todo, pero me parece que cada persona debería tener siempre la libertad de escoger a quienes quiere que sean las autoridades de esas jerarquizaciones. Para algunas personas son influencers, para otras personas son instituciones académicas, para otras personas es Goodreads. Me parece que todas esas opciones son válidas y están bien, mientras se respete la libertad de determinar que no estás de acuerdo con una jerarquización en particular y de buscar a alguien más cuya búsqueda en la literatura resuene más con la tuya.

Últimos desahogos

Y bueno, ya me he quejado un montón, así que voy a empezar a cerrar. Para hacerlo, voy a referirme en particular a los que, dije, eran los principales argumentos de Mizumura.

Al principio de este texto dije que identificaba dos principales argumentos en su libro. Uno tiene relación con el rol de inglés en la literatura y el otro es más específico a la literatura japonesa. Me voy a pronunciar solo sobre el primero.

La tesis que había identificado era “Actualmente, el inglés es el idioma más poderoso del mundo y eso está haciéndole daño a todas las literaturas escritas en otros idiomas” y los argumentos eran:

Existen muchos más lectores de inglés que lectores en cualquier otro idioma (sumando angloparlantes nativos y personas bilingües) y, por eso, quienes puedan hacerlo, van a preferir escribir en inglés por sobre cualquier otro idioma.

En el caso de las personas que saben inglés, además de su idioma materno, existe el peligro de que empiecen a tomarse más en serio la literatura escrita en inglés. Si esto pasa y empiezan a querer leer libros en inglés sin traducir, implica que ignoran su propia literatura local. Esto, a su vez, desmotivaría a las personas que son capaces de escribir “literatura de calidad” en idiomas que no son inglés.

En el caso de las personas cuyo idioma materno es el inglés, Mizumura cree que ya no están tan interesadas en leer traducciones al inglés de obras originalmente en otros idiomas.

Si bien sí creo que el hecho de que el inglés sea el idioma más importante del mundo en este momento tiene consecuencias para las literaturas en otros idiomas, y ese fue el sentimiento que me motivó a leer este libro, no estoy de acuerdo con los análisis que hace Mizumura. O al menos los que yo entendí que eran los análisis de Mizumura.

Respecto al argumento 1: ya dije lo que pensaba. Estoy de acuerdo con la afirmación de que el número de personas que pueden leer en inglés es superior al número de personas que pueden leer en cualquier otro idioma y esto es relevante, pero no creo que vaya a ser lo que últimamente defina el idioma que utiliza un escritor para escribir. Creo que su relevancia en la literatura está más en cómo esa gran cantidad de personas que pueden leer en inglés es conveniente para la industria editorial, lo que podría en peligro las obras de personas que escriben en otros idiomas, si es que los hablantes monolingües de esos idiomas se vuelven económicamente menos atractivos. Al final, creo que el problema es el histórico dilema del arte mezclado con plata.

Respecto al argumento 2: este tema también me sacó canas verdes, porque me lo tomé muy personal. Yo soy bilingüe, leo literatura en inglés y también leo literatura en español. También, gran parte de la literatura en inglés que leo son traducciones de obras de otros países no-angloparlantes, cuyas traducciones no existen en español. El que yo y otras personas que podemos leer en inglés leamos libro en inglés, sí, fortalece la industria editorial en inglés, pero también nos permite conectar entre personas con las que de otra forma habría sido imposible. El que el inglés sea una lingua franca tiene consecuencias negativas, pero también tiene inmensas consecuencias positivas que facilitan el diálogo y creación cultural entre países no-angloparlantes, en idiomas que no son inglés. Decir que las personas que leemos en inglés procederemos a ignorar nuestra literatura local me parece una falacia. En el libro, no hay información que respalde esa declaración.

Respecto al argumento 3: Mizumura no ahonda mucho en esto, pero lo suelta por aquí y por allá varias veces. La parte que tengo más a mano es un fragmento en el que cuenta de una conversación que tuvo tiempo atrás con un estudiante gringo:

Those were the good old days when educated Americans read foreign literature in translation, even works written in non-Western languages.

The Fall of Language in the Age of English. P. 99. Edición Kindle.

No es que quiera defender a los gringos, pero me parece un comentario falso y penca que le quita seriedad a su trabajo y sus declaraciones.

Y hay más de lo que podría seguir hablando: que Mizumura nunca define realmente qué es “occidente”, que no sé en qué parte de su mundo existe Latinoamérica, que dice que “no existe literatura occidental que mezcle tantos sistemas de escritura y tradiciones literarias como la de Japón” (lo de los sistemas de escritura es verdad, pero lo de las tradiciones literarias, uf), que Mizumura piensa que “igualitarismo” significa “obligar a todas las personas a hacer lo mismo”, y así. Pero ya escribí demasiado. Quizá nadie lea esto. Quizá dije puras cabezas de pescao.

Conclusión

Después de pasar tantas rabias, quiero volver un poco a las palabras con las que partí: a pesar de que Mizumura dice varias cosas francamente indignantes, este libro es muy interesante, muy entretenido, muy educativo y me hizo pensar en muchos temas en los que nunca había tenido la oportunidad de pensar.

Me motivó a aprender y a investigar de muchas cosas, de las que ahora quiero seguir leyendo.

Me hizo reflexionar sobre lo que a mí me parece importante en esta “era del inglés”, como alguien que escribe principalmente en español.

Me hizo pensar en el rol político que implica el decidir comunicar en un idioma específico, o en distintos idiomas.

Me hizo pensar en las personas con las que me parece importante comunicarme y establecer una conexión a través de la escritura, pero también a través de lo que pongo en internet.

Y ahora que estoy en plena estudiando japonés, me hizo pensar en qué significa el aprendizaje de distintos idiomas para mí y qué es lo que quiero hacer con cada uno de ellos.

La verdad es que no tengo conclusiones a todas esas reflexiones, pero me gusta tener la posibilidad de pensar en eso ahora, y por eso agradezco que Minae Mizumura, aunque sea una señora medio facha y un poco insoportable, escribiera este libro. Lo recomiendo.

Me entretuve mucho leyendo tus comentarios y creo que me daré el ánimo de continuar la lectura del libro (que pausé por cosas de la vida).

En el punto en que señalas que precisamente a veces no queda más que leer en inglés porque no hay traducciones a nuestros idiomas directas, recordé que precisa e irónicamente, mi inglés se disparó porque me vi forzada a ver animé con subtítulos en inglés dado que los de español siempre tardaban la vida. Lo apropiado según esta señora era que yo aprendiera japonés, pero se me hace muy complejo. Me enfada mucho cuando la gente cree que las juventudes escriben puras weas. Perdón por no seguir hablando de mi vida en un castillo, mientras me rio de mis sirvientes y sin embargo soy absolutamente sumisa hacia mi marido como la callampa. No entiendo jaja, me encanta leerte Cata.